Ibn Qayym Al Jawzyya |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| فقيه ومحدّث ومفسَر وعالم مسلم مجتهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ابن قيّم الجوزية |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| عدد الزيارات | 248 زيارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| السيرة الذاتية |

ابن قيّم الجوزيةبداياته:اسمه ونسبه: |

| يا قوم والله العظيم نصيحة | من مشفق وأخ لكم معوان | |

| جربت هذا كله ووقعت في | تلك الشباك وكن ذا طيران | |

| حتى أتاح لي الإله بفضله | من ليس تجزيه يدي ولساني | |

| حبر أتى من أرض حران فيا | أهلا بمن جاء من حران | |

| فالله يجزيه الذي هو أهله | من جنة المأوى مع الرضوان | |

| أخذت يداه يدي وسار فلم يرم | حتى أراني مطلع الإيمان | |

| ورأيت أعلام المدينة حولها | نزل الهدى وعساكر القرآن | |

| ورأيت آثارا عظيما شأنها | محجوبة عن زمرة العميان |

وقد جاء في كتاب «توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم» «لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» الذي شرح فيه نونية ابن القيم بعدما استعرض الأبيات السابقة: «ثمَّ بيَّن أنه قد جرب ذَلِك، وأنه وَقع فِي بعض تِلْكَ الشباك والمصائد، حَتَّى أتاح لَهُ الْمولى بفضله، من أوضح لَهُ تِلْكَ الشّبَه وأزاح عَنهُ تِلْكَ الشكوك، وَهُوَ شيخ الإسلام.»[32]

وقد حصل لابن القيم بسبب اتصاله بابن تيمية، ونصره لمذهبه وتمسكه به، كثير من المضايقات؛ فقد حبس، وأنكر عليه بعض الفقهاء في عدد من المسائل التي انتصر فيها لرأي ابن تيمية.[33] فقد حبس معه في حبسه الأخير الذي توفي فيه، ويذكر ابن حجر أنه اعتقل بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية.[34]

يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: «وكما احتفى بشيخه وعلومه حال حياته وأخلص في محبته وولائه فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته، فتلقف راية التجديد وثبت على جادة التوحيد: بنشر العلم، وبرد الخلف إلى مذهب السلف؛ فاتسعت به دائرة المدرسة السلفية، وانتشر روادها في كل ناحية وصقع. وكان من حفاوته بشيخه (شيخ الإسلام) أن دون في ثنايا كتبه جملًا من مواقفه، وسؤالاته له، وأسئلة غيره له، وطائفة من أحواله ومرائيه واختياراته. مما لو استل من مؤلفات ابن القيم لظهر في مجلدة لطيفة ترفل بعزيز الفوائد ولطائف العلم. والله أعلم.»[34]

مسألة شد الرحال لزيارة القبور:

أنكر ابن القيم شد الرحل لزيارة قبر النبي إبراهيم (الخليل)، فأوذي بسبب هذا وسجن يقول الذهبي: «وقد حُبِس مُدَّة وأُوذِيَ لإنْكارِه شدّ الرّحل إلى قَبْر الخَلِيل.»[35] ويذكر بعض المؤرخين أن هذه السجنة هي نفسها التي سُجن فيها مع شيخه ابن تيمية،[36] فقد اعتقل ابن تيمية في يوم 16 شعبان سنة 726هـ، وذلك بسبب ما أفتى به من المنع من شد الرحل إلى قبور الأنبياء، ويذكر ابن كثير الأحداث التالية لحبس ابن تيمية، أنه في منتصف شهر شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحابه في سجن الحكم، وعزر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم، ثم أطلقوا، سوى ابن القيم فإنه حبس في القلعة وسكتت القضية.[37] فكان سبب سجن ابن القيم هو نفس السبب الذي سجن من أجله ابن تيمية، فسُجن بجانبه في القلعة، ولكنه كان منفردًا عنه.[38]

ويذكر تقي الدين المقريزي ملابسات هذه الواقعة بتوسع وأن ابن القيم ضُرب قبل أن يحبس فيقول: «وفي يوم الاثنين سادس شعبان - يعني سنة 726هـ - حُبِس تقي الدين أحمد بن تيمية، ومعه أخوه زين الدين عبد الرحمن بقلعة دمشق. وضُرِب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قَيِّم الجوزية، وشُهِّرَ به على حمار بدمشق. وسبب ذلك: أن ابن قَيِّم الجوزية تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد النبوي، فأنكر المقادسة عليه مسألة الزيارة، وكتبوا فيه إلى قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيره من قضاة دمشق. وكان قد وقع من ابن تَيْمِيَّة كلام في مسألة الطلاق بالثلاث: أنه لا يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق، فلما وصلت كتب الْمَقَادِسَة في ابن القَيِّم، كتبوا في ابن تَيْمِيَّة وصاحبه ابن القَيِّم إلى السلطان، فعرف شمس الدين الحريري - قاضي القضاة الحنفية بديار مصر- بذلك، فشَنَّع على ابن تَيْمِيَّة تشنيعاً فاحشاً، حتى كتب بحبسه، وضُرِبَ ابن القَيِّم.»[39] وقد ظل ابن القيم محبوسًا، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية، وذلك أن ابن تيمية توفي في محبسه بالقلعة في 20 ذو القعدة سنة 728هـ،[40] وأفرج عن ابن القيم في يوم الثلاثاء 20 ذو الحجة.[41]

مسألة المسابقة بغير محلل:

رأى ابن القيم جواز إجراء السباق بين الخيل بغير مُحَلِّل، وصنف في ذلك مصنفًا اسمه «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال»، وأفاض فيها في كتابه «الفروسية»، ونصر فيها رأي شيخه ابن تيمية، وخالف قول الأئمة الأربعة حيث اشترطوا المحلل في السباق. فأنكر عليه السبكي ذلك، ويذكر ابن حجر العسقلاني أنه جرى له بسبب بهذه الفتوى أمور مع السبكي وغيره وأنه قد رجع عن هذه الفتوى، فقال: «وجرت له محن مع القضاة، منها: في ربيع الأول - يعني سنة 746هـ - طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير مُحَلِّل، فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يُفتي به من ذلك.»[42]

وحكى ابن كثير هذه الحادثة، وذكر ما يفيد أن ابن القيم كان يفتي في ذلك برأي شيخه ابن تيمية، وأنه صَنَّف مصنفًا لنصرة رأي ابن تيمية، ثم صار يفتي به دون نسبته إلى ابن تيمية فاعتقدوا أنه قوله،[43] فيقول ابن كثير في حوادث سنة 746هـ: «ووقع كلام في اشتراط المحلل في المسابقة، وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صنف فيه مصنفًا من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك، ثم صار يفتي فيه جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية، فاعتقد من اعتقد أنه قوله، وهو مخالف للأئمة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك، وطلبه القاضي الشافعي، ويحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور.»[44]

وقد شكك بكر بن عبد الله أبو زيد في رجوعه عن فتواه: «وقضية الرجوع محل نظر، فلا بد من تثبيت ذلك، وأرجو من الله تعالى أن يمنَّ عليَّ بما يدل على ذلك، نفياً أو إثباتاً.»[45] ويذكر بعض المؤرخين الآخرين في الزمن الحاضر ذلك أيضًا، بدليل أنه ذكر المسألة في كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ولم يذكر أنه رجع عن رأيه.[43][46]

مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد:

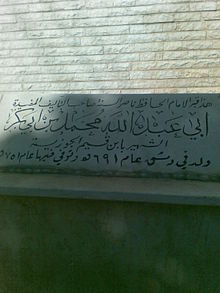

قبر ابن قيم الجوزية في مدينة دمشق.

أفتى ابن القيم بأن "الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة"، وهذا هو اختيار شيخه ابن تيمية، فحصل له بسبب ذلك مشاكل مع القضاة، يقول ابن كثير: «وقد كان متصديًا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية، وجرت بسببها فُصُولٌ يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره.»[47] ولم يبين ابن كثير ما وقع له بسبب ذلك، ومما يؤكد أن فتواه في مسألة الطلاق قد سببت له مشاكل مع القضاة ما حكاه ابن كثير من الصلح الذي تم بين السبكي وابن القيم في 16 جمادى الآخرة 750هـ قبل موت ابن القيم بعام واحد، يقول ابن كثير: «حصل الصلح بين قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وبين الشيخ شمس الدين بن قَيِّم الجوزية، على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب، في بستان قاضي القضاة، وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق.»[48][49]

وفاته:

تتفق كتب التراجم أن ابن القيم توفي في ليلة الخميس 13 رجب سنة 751هـ في وقت أذان العشاء، وقد كان عمره عند وفاته ستون سنة. وقد ذكر ذلك من المترجمين ابن رجب،[50] وابن كثير،[27] وابن حجر العسقلاني.[51]

وقد ذكر مترجمون آخرون تاريخًا مختلفًا. مثل حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون عند ذكر كتاب ابن القيم "أمثال القرآن" فقيده في سنة 754هـ. وفي سائر المواضع من الكتاب قيده سنة 751هـ.[52] ويذكر بكر أبو زيد أنه أخطأ في هذا. وذكر السفاريني أن عمره اثنتان وستون سنة، ويذكر بكر بن عبد الله أبو زيد أن الصواب هو ستون سنة هجرية.[53]

صُلي عليه في اليوم التالي بعد صلاة الظهر في "الجامع الأموي" ثم "بجامع جراح"، وازدحم الناس على تشييع جنازته، يقول ابن كثير: «وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة. وتزاحم الناس على حمل نعشه، وكمل من العمر ستون سنة رحمه الله.» ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته.[54]

وحُكى عنه قبل موته بمدَّة أنه رأى شيخه ابن تيمية في المنام وأنه سأله عن منزلته - أي منزلة ابن تيمية -، فقال إنه أنزل فوق فلان - وذكر اسم أحد العلماء -، وقال له وأنت كدت تلحق به ولكن أنت في طبقة ابن خزيمة.[55]

شخصيته وصفاته:

يقول ابن كثير: «وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدًا ولا يؤذيه، ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق والفضيلة.» ويقول أيضًا معتزًا بصحبته ومحبته له: «وكنتُ من أصحب الناس له وأحب الناس إليه». ويقول ابن رجب:«وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر. وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له، والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علمًا ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله.»[56]

زهده وعبادته:

ذكر أقرانه من العلماء أنه كان كثير العبادة شديد الورع، فقال ابن كثير: «لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدًا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع، ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى.»،[57] وأورد لَهُ ابْن حجر أبياتًا في تضرعه إلى الله وهي:[55]

| بني أَبى بكر كثير ذنُوبه | فَلَيْسَ على من نَالَ من عرضه إثم | |

| بني أَبى بكر غَدا متصدرًا | تعلم علما وَهُوَ لَيْسَ لَهُ علم | |

| بني أَبى بكر جهول بِنَفسِهِ | جهول بِأَمْر الله أنى لَهُ الْعلم | |

| بني أَبى بكر يروم ترقيًا | إِلَى جنَّة المأوى وَلَيْسَ لَهُ عزم | |

| بني أَبى بكر لقد خَابَ سَعْيه | إِذا لم يكن فِي الصَّالِحَات لَهُ سهم |

اهتمامه بالكتب:

تحدثت مصادر ترجمة ابن القيم عن اشتهاره بحب الكتب وجمعها، حتى تكونت لديه مكتبة كبيرة، يقول ابن كثير: «واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشرِه، من كتب السلف والخلف.» وقال ابن رجب: «وكان شديد المحبة للعلم... واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره.» ويقول ابن حجر العسقلاني: «وكان مُغْرىً بجمع الكتب، فَحَصَّل منها ما لا يُحْصَر. وقد خلَّف ابن القيم مكتبة كبيرة جدًا، فيذكر ابن حجر أن أولاده ظلوا دهرًا يبيعون منها بعد موته، سوى ما اصطفوه لأنفسهم.» وقد اقتنى ابن أخيه "عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن" أكثر كتبه.[58][59]

مذهبه:

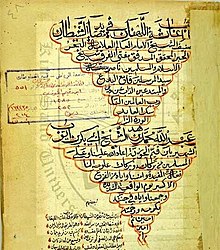

أبيات من نونية ابن القيم.

تصف معظم كتب التراجم مذهب ابن القيم بالحنبلي، وذلك لأنه نشأ في مدارس هذا المذهب، بالإضافة إلى أن أسرته كانت تتمذهب به، وقد كان والده أبو بكر الزرعي قيمًا على "المدرسة الجوزية". ولكن ابن القيم بعدما شبَّ واتصل بشيخه ابن تيمية، حصل تحول بحياته العلمية، لا بمعنى تركه المذهب، وإنما أصبح يُعنى بالدليل من الكتاب والسنة، ويتبعه حتى لو كان ذلك مخالفًا لمذهبه.[60][61]

وقد كان يحث على هذا الطريق، فيقول في كتابه "مدارج السالكين": «فيا أيها القارئ له، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته وعليه تبعته، فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال، لا إلى من قال، وقد ذمَّ الله تعالى من يردُّ الحق إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من يحبه. فهذا خلق الأمة الغضبية، قال بعض الصحابة: اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضًا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبًا.»[62]

ويقول في كتابه "إعلام الموقعين عن رب العالمين": «ليحذر المفتي -الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه- أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلًا، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه؛ فيكون خائنًا لله ورسوله وللسائل وغاشًا له، والله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق، وكثيرًا من تَرِدُ المسألة، نعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول: هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به، وبالله التوفيق.»[63][64]

يعده بعض العلماء حنبليًا لا يخرج به عن دائرة المذهب، وبعضهم يعده مجتهدًا في المذهب، وبعضهم يعده مجتهدًا مطلقًا. يقول ابن العماد الحنبلي في ترجمته له: «الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق.» ويقول الشوكاني في ترجمته: «شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، العلامة الكبير، المجتهد المطلق، المصنف المشهور.» وقال ابن بدران في منادمة الأطلال: «وترجمه العدوي، فقال: هو المجتهد المطلق، المفسر، المتفنن في علوم عديدة.»[65]

آراؤه ومواقفه:

الأسماء والصفات:

يرى ابن القيم أن السلف هم أفضل الناس مذهبًا، وأن مذهبهم هو خير المذاهب وأسلمها. وأن السبب في تقهقر المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عليهم ما أحدثوه من بدع ومذاهب فرقت كلمتهم. وأن منهج السلف هو الإقرار بكل ما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسوله. بما في ذلك الصفات التي أنكرها المتكلمون.[66] فيذكر أن التأويل مخالف لمذهب السلف قائلًا: «والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف حيث ظنوا أن طريق السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم:[67] ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص، وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستكرهات التأويلات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.»

كما ركز على ذم منهج المشبهة، حيث يُثبت لله ما جاء في القرآن والسنة النبوية من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، فيقول:[68]

|

|

نَصِفُ الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات؛ إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه، أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا، فالمشبّه يعبد صنمًا، والمعطل يعبد عدمًا، والموحد يعبد إلهًا واحد صمدًا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. |

|

التصوف:

مخطوطة من سنة 1285 هـ لكتاب إغاثة اللهفان، محفوظة في جامعة الرياض.

التصوف عند ابن القيم هو الزهد وتزكية النفس وتهذيبها من محبة الله وخشيته وتقواه لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى.[69] وأن التصوف الحق هو العمل بالسنة واتباع ما أنزل الله على رسوله،[70] ومصادره عنده القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم التي تدعو إلى الزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة. كما اعتدَّ بما سمعه من شيخه ابن تيمية في ذلك، فيقول:[71] «والمعصوم من عصمه الله، فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل وأنه لا شيء، ولقد شاهدت ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرًا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء.»، كما استأنس بأقوال الأئمة السابقين في ذلك مثل الجنيد وذي النون المصري وسفيان الثوري وابن حنبل والهروي وغيرهم.[72]

وقد قسَّم الصوفية إلى ثلاثة أقسام مثلما قسّمها شيخه ابن تيمية، فقسمهم إلى: صوفية الحقائق وهم الزهَّاد الحكماء المُتبعون لسنة النبي، وصوفية الأرزاق الذين يتخذون التصوف حرفة لكسب الرزق، وصوفية الرسم وهم المقتصرون على النسبة للصوفية في اللباس والآداب الوضعية،[73] وقد أنكر عددًا من البدع التي وقع فيها المتنسبون للتصوف مثل: القول بوحدة الوجود مثل ابن عربي والحلاج، والقول بسقوط التكليف، والتفرقة بين الحقيقة والشريعة، وتحكيم الذوق ورفض العلم، والتعبّد بما لم يُشرِّع الله.[74] ومما قاله عن ذلك:[75] «حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة، فقال:

| يطالب بالأوراد من كان غافلاً | وكيف بقلب كل أوقاتِه وردُ؟ |

فمن لم ير القيام بالفرائض إذا حصلت له الجمعية - يعني: اجتماع القلب - فهو كافر منسلخ من الدين، ومن عطل لها مصلحةً راجحة كالسنن الرواتب، والعلم النافع، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنفع العظيم المتعدي، فهو ناقص، أي: أن فعله ناقص وفيه خلل.»

في مصطلح الحديث:

مخطوطة للنصف الأول من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد.

قسّم ابن القيم الحديث المتواتر إلى متواتر لفظاً ومعنىً، ومتواتر معنى، وإن لم يتواتر لفظه. فأشار إلى ذلك قائلًا: «كالأخبار الواردة في عذاب القبر، والشفاعة، والحوض، ورؤية الرب تعالى، وتكليمه عباده يوم القيامة. ونحو ذلك: - مما يُعلم بالاضطرار أن الرسول  جاء بها. فإنه ما من باب من هذه الأبواب، إلا وقد تواتر فيها المعنى المقصود عن النبي

جاء بها. فإنه ما من باب من هذه الأبواب، إلا وقد تواتر فيها المعنى المقصود عن النبي  تواتراً معنوياً. متنع في مثلها - في العادة - التواطؤ على الكذب عمدًا أو سهوًا»، أما خبر الآحاد فمذهبه أنه يفيد العلم، موافقًا لمذهب أهل الحديث ومخالفًا لأهل الكلام، ويشترط في أخبار الآحاد أن تكون مروية بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، عن مثله، حتى تنتهي إلى النبي.[76][77]

تواتراً معنوياً. متنع في مثلها - في العادة - التواطؤ على الكذب عمدًا أو سهوًا»، أما خبر الآحاد فمذهبه أنه يفيد العلم، موافقًا لمذهب أهل الحديث ومخالفًا لأهل الكلام، ويشترط في أخبار الآحاد أن تكون مروية بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، عن مثله، حتى تنتهي إلى النبي.[76][77]

أما الحديث الصحيح فقد تناول ابن القَيِّم شروط الحديث الصحيح في عدة مناسبات، وبين أن الحديث لا يصح إلا بتوافر هذه الأمور، فقال:[78] «فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمورٍ، منها: صحة سنده، وانتفاء عِلَّتِهِ، وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شَذَّ عنهم»، كما كان يُفرِّق بين قولهم "حديث صحيح" و"إسناده صحيح"، فيقول:[79] «ومن له خبرة بالحديث يُفَرِّقُ بين قول أحدهم: هذا حديث صحيح، وبين قوله: إسناده صحيح. فالأول: جَزْمٌ بصحة نسبته إلى رسول الله  ، والثاني: شهادة بصحة سنده، وقد يكون فيه علةٌ أو شذوذ، فيكون سنده صحيحًا، ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه».[80] أما الحديث الحسن فيرى أنه على مراتب منها ما يقارب الصحيح ومنها ما يقارب الضعيف.[81] أما الحديث المرسل فذهب إلى قبوله إذا توافرت فيه عدة شروط، فقال: «الْمُرْسَلُ: إذا اتصَّل به عملٌ، وعضده قياسٌ، أو قول صحابي، أو كان مُرْسِلُه معروفاً باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته: عُمِلَ به وأيضاً: فقد عضده شواهد أخر.»[82][83]

، والثاني: شهادة بصحة سنده، وقد يكون فيه علةٌ أو شذوذ، فيكون سنده صحيحًا، ولا يحكمون أنه صحيح في نفسه».[80] أما الحديث الحسن فيرى أنه على مراتب منها ما يقارب الصحيح ومنها ما يقارب الضعيف.[81] أما الحديث المرسل فذهب إلى قبوله إذا توافرت فيه عدة شروط، فقال: «الْمُرْسَلُ: إذا اتصَّل به عملٌ، وعضده قياسٌ، أو قول صحابي، أو كان مُرْسِلُه معروفاً باختيار الشيوخ، ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوته: عُمِلَ به وأيضاً: فقد عضده شواهد أخر.»[82][83]

في أصول الفقه:

يرى ابن القيم أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة هي الأصل الأول للاستنباط التي لا ينبغي تجاوزها إلى ما سواها ما لم يجد الحكم الفقهي فيها، وأنه ليس في السنة الصحيحة ما يعارض القرآن من أي وجه، بل يقسّم السنة إلى سنة موافقة شاهدة بنفس ما جاء في القرآن، وسنة مُفسرة، وسنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب. فالسنة قد تزيد على القرآن، وهذه الزيادة من الدين لا يسع أحدًا رفضها فيقول: «وليس هذا تقديمًا لها على الكتاب بل امتثالًا لما أمر الله به من طاعة رسول الله»، كما يرى أن الأحاديث الصحيحة لا تتعارض فيما بينها؛ فإذا كان هناك تعارض في الظاهر كان مرجعه إلى ثلاثة احتمالات: أنه ليس بحديث، أو أن أحدهما ناسخ للآخر، أو أن التعارض في فهم السامع لعدم قدرته على الفهم لا في الحقيقة.[72]

أما عمل أهل المدينة فيأخذ به إذ لم يخالف السنة الصحيحة. كما يأخذ بالإجماع ويعتبره حجة؛ ولكنه استبعد ادعاء معرفته،[72] فيقول: «فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم.»، وقال: «ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة.»[84]

كما يرى الأخذ بفتوى الصحابة وفتوى التابعين فيُفصَّل في ذلك قائلًا:[85] «جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوي الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين، وهلم جرا وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب.» ومن الأصول الشرعية التي يعتمد عليها القياس، وقد ذكر أقسامه ورد على شُبه المنكرين له في كتاب إعلام الموقعين.[72] ويأخذ بالاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع كسائر الحنابلة. كما يعتمد العُرف ويأخذ منه الأحكام.[72]

الحسن والقبح العقليان:

ناقش ابن القيم مسألة الحسن والقبح العقليين أكثر من مرة في كتبه مثل: مدارج السالكين وشفاء العليل ومفتاح دار السعادة، وانتهى إلى أن حُسْن الأشياء وقُبْحها، والثواب عليها والعقاب يعرف من جهة العقل دون ترتيب ثواب أو عقاب على ذلك، بينما التكليف لا يكون إلا بعد بعثة الرسل ونزول الأمر الإلهي.[86] فيقول:[87] «إنّ الكذب لا يكون قط إلاّ قبيحاً، إنّ تخلّف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحاً لذاته». وقال:[88] «وأنه - أي الشرع - لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به، فالشرائع جاءت بمحارات العقول لا محالاتها، وفرق بين ما لا تُدرك العقولُ حسنه وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني».

بطلان الحيل:

اهتم ابن القيم بذكر مسألة بطلان الحيل اهتمامًا شديدًا، حيث ذكرها في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في أكثر من 300 صفحة، وكررها في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان في نحو 200 صفحة.[86][89] ذكر فيها بطلان الحيل والخداع التي أخرجها الناس باسم الدين ثم يقول في النهاية:[90]

|

|

ولعلك تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جدًا، وقد كان يكفي الإشارة إليه، فيقال بل الأمر أعظم مما ذكرنا وهو بالإطالة أجدر فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين أهل المكر والمخادعة والاحتيال في العمليات وأهل التحريف والسفسطة والقرمطة في العلميات، وكل فساد في الدين والدنيا فمنشؤه من هاتين الطائفتين، فبالتأويل الباطل قُتِلَ عثمان  ، وعاثت الأمة في دمائها، وكفر بعضها بعضًا، وتفرقت على بضع وسبعين فرقة، فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء، وخداع هؤلاء، ومكرهم ما جرى، واستولت الطائفتان وقويت شوكتهما، وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر عليهم، ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه ويبين أعلامه وحقائقه لكيلا تبطل حجج الله وبيناته على عباده. ، وعاثت الأمة في دمائها، وكفر بعضها بعضًا، وتفرقت على بضع وسبعين فرقة، فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء، وخداع هؤلاء، ومكرهم ما جرى، واستولت الطائفتان وقويت شوكتهما، وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر عليهم، ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب عنه ويبين أعلامه وحقائقه لكيلا تبطل حجج الله وبيناته على عباده. |

|

مسألة بقاء النار وفنائها:

ذكر ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح مسألة بقاء النار وفنائها، حيث جمع أقوال المؤيدين والمعارضين لهذه المسألة، وأشار إلى أن ابن تيمية قد حكى بعض هذه الأقوال. وابن القيم له قولان في هذه المسألة، حيث مال إلى القول بفناء النار، وقواه وأيده بالأدلة في حادي الأرواح وشفاء العليل، ثم قال بأبدية النار وعدم فنائها في كتابيه الوابل الصيب من الكلم الطيب وطريق الهجرتين وباب السعادتين.[91][92] فقال في الوابل الصيب:[93] «وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث، ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض.»

تأثيره:

تلاميذه:

رسم تخيلي لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط وأحد تلاميذ ابن القيم.

يشير الحافظ ابن رجب إلى أخذ الكثير العلم من ابن القيم وتتلمذهم على يديه، وبين تأثيره في عصره، فيقول: «وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه، وإلى أن مات، وانتفعوا به، وكان الفضلاءُ يعظمونهُ ويتتلمذون له.»[3] ومن أشهر تلاميذه:[94][95][96]

- ابنه برهان الدين إبراهيم.

- ابنه شرف الدين وجمال الدين عبد الله.

- الحافظ ابن رجب الحنبلي.

- ابن عبد الهادي.

- محمد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي الحنبلي.

- محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي.

- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي.

- محمد بن محمد القرشي المقري التلمساني.

- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.

- زين الدين علي بن الحسين بن علي الكناني الحنبلي.

امتداد تأثيره:

برز أثر ابن القيم وأثر كتبه إلى جانب تأثير شيخه ابن تيمية مترابطين ببعضهما البعض، في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي، فتذكر المصادر أن حركة محمد بن عبد الوهاب، التي ظهرت في القرن الثاني عشر الهجري، امتداد لدعوة ابن تيمية، وأن محمد بن عبد الوهاب اعتنى بكتبه وكتب تلميذه ابن القيم اعتناء كاملًا.[97] وكذلك بالنسبة لمحمد رشيد رضا فيذكر عنه أنه اعتنى بكتبهما، وتأثر بهما تأثرًا بالغًا، ودافع عن كل دعوة سلفية في مراحل التاريخ الإسلامي ككل، فدافع عن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بكل قوة، ونهج منهجهما في كثير من آرائه وأفكاره، وتأثر بكثير من مواقفهما الدينية سواء في نواح عقائدية بحتة أو في نواح فقهية اجتهادية متنوعة.[98]

وفي شبه القارة الهندية برز أيضًا أثر ابن القيم وأثر كتبه إلى جانب ابن تيمية، فيذكر "عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي" أن الشاه ولي الله الدهلوي الذي ظهر في القرن الحادي عشر الهجري ودرس في المدينة المنورة وأخذ علم الحديث عن علمائها، اطلع هناك على كتب ابن تيمية وابن القيم، وأثرت كتب ابن تيمية في كتاباته. وكذلك النواب صديق حسن خان القنوجي البخاري فيذكُر الفريوائي أنه أشاد بذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعلومهما كما نقل عنهما في مؤلفاته، وعدهما في مجددي هذه الأمة اللذين ليس لهما نظير في تاريخ الإسلام.(4) وكذلك الحال بالنسبة لأفراد "الأسرة الغزنوية" التي خرج منها "عبد الله بن محمد الغزنوي"، وأبنائه "محمد" و"عبد الجبار" و"عبد الرحيم" و"عبد الواحد" الذين قاموا جميعًا بنشر كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم حيث نشروا "مجموعة التوحيد" و"مجموعة الحديث النجدية" وفيها مؤلفات ابن تيمية وابن القيم. وقد كان عبد الرحمن المباركفوري ومحمد شمس الحق العظيم آبادي ينقلون من كتب ابن تيمية وتلاميذه ومن بينهم ابن القيم.[99]

الآراء والمواقف حوله:

|

هذه المقالة جزء من سلسلة الإسلام عن: |

|

شخصيَّات محوريَّة˂ |

|

أعياد ومُناسبات˂ |

المؤيدون له:

كان لابن القيم مؤيدون وتلاميذ كثر أثنوا عليه، كما أثنى عليه عدد من علماء عصره، وأثنوا على كتبه، ومن ثناء العلماء عليه:[100]

- قال ابن حجر العسقلاني: «ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير: الشيخ شمس الدين ابن قَيِّم الجوزية، صاحب التصانيف النافعة السائرة، التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم مَنْزلته». وقال:[101] «كان جرئ الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف».

- وقال القاضي برهان الدين الزرعي(2):[102] «ما تحت أديم السماء أوسع علمًا منه.»

- وقال شيخه جمال الدين المزي:[103] «هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه»

- وقال ابن رجب الحنبلي:[102] «ولا رأيت أوسع منه علماً، ولا أعرفَ بمعاني القرآن والسنة، وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله.»

- وقال الشوكاني:[55] «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وله من حسن التَّصَرُّف مَعَ العذوبة الزَّائِدَة وَحسن السِّيَاق مَالا يقدر عَلَيْهِ غَالب المصنفين بِحَيْثُ تعشق الإفهام كَلَامه وتميل إِلَيْهِ الأذهان وتحبه الْقُلُوب».

- وقال جلال الدين السيوطي:[104] «صنَّف، وناظر، واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير، والحديث، والفروع، والأصلين، والعربية.»

- وقال الصَّلاح الصَّفَدِي:[105] «اشتغل كثيراً وناظر، واجتهد، وأكبَّ على الطلب، وصَنَّف، وصار من الأئمة الكبار في: علم التفسير، والحديث، والأصول: فقهاً وكلاماً، والفروع، والعربية، ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين ابن تَيْمِيَّة مثله».

- قال ابن ناصر الدين الدمشقي:[106] «أحد المحققين، عَلَمُ المصنفين، نادرة المفسرين».

- وقال الحافظ الذهبي:[102] «الفقيه، الإمام، المفتي، المتفنن، النحوي». وقال أيضًا: «عُني بالحديث متونه ورجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو وَيَدْرِيه، وفي الأصلين».

- وقال أبو المحاسن الحسيني الدمشقي:[107] «الشيخ، الإمام، العلامة، ذو الفنون أفتى، ودرَّس، وناظر، وصنف، وأفاد».

- قال تقي الدين المقريزي: «برع في عدة علوم، ما بين: تفسير، وفقه، وعربية، وغير ذلك، ولزم شيخ الإسلام، وأخذ عنه علماً جَمًّا، فصار أحد أفراد الدنيا».

- وقال ابن تَغْرِي بَرْدِي:[108] «كان بارعاً في عدة علوم، ما بين: تفسير، وفقه، وعربية، ونحو، وحديث، وأصول، وفروع، ولزم الشيخ تقي الدين بن تيمية. وأخذ عنه علماً كثيراً، حتى صار أحد أفراد زمانه».

- وقال السخاوي:[109] «العلامة، الحجة، المتقدم في: سعة العلم، ومعرفة الخلاف، وقوة الجنان».

- وقال ابن العماد الحنبلي:[110] «الفقيه الحنبلي- بل المجتهد المطلق - المفسر، النحو، الأصولي، المتكلم».

- وقال ابن شطي(3):[111] «ذو اليد الطولى، الآخذ من كل علم بالنصيب الأوفى. تَفَنَّن في علوم الإسلام، فكان إليه المنتهى في: التفسير، وأصول الدين، وكان في الحديث والاستنباط منه لا يُجَارى، وله اليد العليا في الفقه وأصوله، والعربية، وغير ذلك».

- وقال ابن كثير الدمشقي:[57] «صار فريداً في بابه في فنون كثيرة. وبالجملة: كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله».

المعارضون له:

في الطرف المُقابل كان لبعض العلماء والمُفكرين المُسلمين سواءً من العصر الحديث أو القديم موقف معادٍ لابن القيم، وغالبًا ما يُقرن نقده مع نقد ابن تيمية، وذلك على خلفيّة اصطدامه مع المذاهب العقدية والفكرية الأخرى مثل الفلاسفة والصوفية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة، وكذلك بسبب عدد من الفتاوى والآراء الفقهية. ومن أشهر من انتقد ابن القيم تقي الدين السبكي، حيث كان قاضي الشافعية في عصره، وانتقده في مسألتي المسابقة بغير محلل والطلاق الثلاث بلفظ واحد، كما ألف في الرد عليه رسالة بعنوان "الاعتبار ببقاء الجنة والنار" حيث نسب له ولابن تيمية القول بفناء النار.[112] ورد المؤيدون على ذلك بأن ابن القيم ذكر في الوابل الصيب أن النار لا تفنى فقال: «وهاتان الداران لا تفنيان».[93] وقد أشاد ابن حجر العسقلاني بإثبات السبكي لخلود الجنة والنار فقال: «وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد ».[113]

كما ألف السبكي كتاباً للرد على نونية ابن القيم والذي أسماه محمد زاهد الكوثري السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، وابن زفيل هو اسم لجد ابن القيم من قبل أمه والمراد منه نبزه بذلك.[114] وقد وصفه فيه التقي السبكي بالكفر والزندقة فقال: «...انتهى كلام هذا الملحد تبا له وقطع الله دابر كلامه، أنظر هذا الملعون كيف أقام طوائف الشافعية والمالكية والحنفية الذين هم قدوة الإسلام وهداة الأنام في صورة الملاحدة الزنادقة المقرين على أنفسهم باتباع فرعون وهامان وأرسطو وابن سينا، المقدمين كلامهم على القرآن، وأنهم أتباع أصحاب جنكسخان....».، ويقول: «ثم إن هذا الوقح لا يستحي من الله ولا من الناس، ينسب إلى طوائف المسلمين ما لم يقولوه فيه وفي طائفته، وأن شيوخهم وصوهم بذلك، وهو يزعم بكذب أنه متمسك بالقرآن وأين قال الله في القرآن (إنه فوق السماء) وأين قال (إنه بائن من خلقه) وأين قال (إنه فوق العرش) بهذا اللفظ وأين قال (إن القدمين فوق الكرسي) وأين قال (إنه يسمع خلقه ويراهم من فوق) وأين قال (إن محمدا قاعد معه على العرش) إلى بقية ما ذكره جميعه. والمتبع للقرآن لا يغيره ولا يغير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان، وكذلك الأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يزيد في معناها ولا ينقص».[115]

ثم يقول الكوثري معلقاً على كلام التقي السبكي ومؤيداً له في رأيه: «وإذا كان الأمر كذلك في هذا فليقل لي حضرات إخواننا المساكين المغرورين بابن القيم كيف يلومون على غرورهم به وإمام عظيم من أئمة المسلمين يقول عنه بعبارة صريحة فصيحة بينة لا تحتمل التأويل، لا يقولها فقط بلسانه بل يكتبها في كتاب تبقى فيه على ممر الدهور يقرؤها البعيد والقريب والصغير والكبير والعالم والجاهل والمؤمن والكافر يقول تلك الكلمة هذا الإمام النادر المثال في فضله وزهده وورعه وعلمه وهو يعلم أنه مسؤول عنها عند ربه ولي أمره في دنياه وفي أخراه، وأي كلمة هذه الكلمة هي قوله: إن ابن القيم كذب على الله ورسوله - ليقل لي حضرات المغرورين بابن القيم كيف يكون نظرهم إليه في الحقارة والصغار وهم يسمعون إماما كبيرا لا ينسب إمامهم إلى الخيانة في النقل عن فريق العلماء جميعا بل ينسب إلى الخيانة في النقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقول عنه إنه يكذب عليهما ويسند إليهما ما لم يقله كتاب ولا سنة أمع هذا يبقون على غرورهم وإفراطهم في تعظيم ذلك الرجل الذي يقول عنه الإمام السبكي بحق: إنه ما زاد عنه الزنادقة والملاحدة والطاعنون في الشريعة - في الخروج على الإسلام والمسلمين، أنا لا أتوهم بعد اطلاع هؤلاء المساكين على حال هذا الرجل أن يبقى في قلوبهم مثقال ذرة من التعظيم له والعطف عليه...».[115]

وذكر محمد زاهد الكوثري في تعليقه على الكتاب أن النونية لم تكن تذاع في عهد ابن القيم إلا سرًا، بينما ذكر تلميذه ابن رجب الحنبلي أنه سمع النونية في مجالس ابن القيم علنًا فقال: «ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها».[116]

كما كان ابن حجر الهيتمي من أشد معارضي ابن القيم، حيث قال عنه في الفتاوى الحديثية: «إياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم، وليسوا كذلك».[117] وقد ألف نعمان الآلوسي كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للرد على ما قاله الهيتمي.[118] ومن الذين انتقدوا ابن القيم من علماء الأشاعرة المتأخرين: عبد الله الهرري في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية،[119] وأبي حامد بن مرزوق - وهو محمد العربي التباني - في كتابه المعَنْوَن بـ"براءة الأشعريين من عقائد المخالفين"، حيث قال عنه وعن شيخه ابن تيمية ما نصه: «ومن تجرد عن العاطفة وطالع تآليفه وتآليف تلميذه ابن القيم، وقد طبعت بإنصاف، يجد فيها هذه المصائب كلها، التجسيم واعتقاد الجهة لله وتكفير المسلمين المخالفين لرأيه، وغير ذلك كما يجدها مملوءة بنسبة هذا الوضر إلى السلف الصالح افتراء وتلبيساً وتهويلاً على البسطاء فلو اجتمع معه الثقلان على إثبات التصريح بالجهة لله تعالى بإسناد صحيح عن أتباع التابعين لم يستطيعوا ذلك، فضلاً عن إثباته عن التابعين، فضلاً عن إثباته عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فضلاً عن إثباته عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم».[120]

مؤلفاته:

مقالة مفصلة: قائمة مؤلفات ابن قيم الجوزية

مقالة مفصلة: قائمة مؤلفات ابن قيم الجوزية

ألف ابن القيم العديد من المصنفات، واشتهرت مصنفاته شهرةً كبيرة، يقول ابن حجر العسقلاني: «وكلُّ تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف».[101] وكان تصنيفه في أنواع مختلفة من العلوم الإسلامية، يقول ابن رجب الحنبلي: «وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم».[102] وقد عدَّها بكر بن عبد الله أبو زيد 98 مؤلفًا.[121][122] أشهرها:[121][123]

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية.

- الاجتهاد والتقليد.

- أحكام أهل الذمة.

- أسماء مؤلفات ابن تَيْمِيَّة.

- أصول التفسير.

- الإعلام باتساع طرق الأحكام.

- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.

- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.

- اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر.

- الأمالي المكية.

- أمثال القرآن.

- بدائع الفوائد.

- بطلان الكيمياء من أربعين وجهًا.

- بيان الاستدلال على بطلانِ اشتراط مُحَلِّلِ السِّبَاقِ والنِّضَالِ.

- التبيان في أقسام القرآن.

- التَّحْبِيرُ لِمَا يِحِلُّ وَيحرمُ مِن لِبَاسِ الْحَرِير.

- التحفة الْمَكِّيَّة.

- تحفة المودود بأحكام المولود.

- تحفة النازلين بجوار رب العالمين.

- التعليق على الأحكام.

- تفسير الفاتحة.

- تفضيل مكة على المدينة.

- تهذيب مختصر سنن أبي داود.

- الجامع بين السنن والآثار.

- جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام.

- جوابات عابدي الصُّلْبَان، وأن ما هم عليه دين الشيطان.

- الجواب الكافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قدر واقع.

- الجواب عن علل أحاديث الفطر بالحجامة.

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء.

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.

- الحامل: هل تحيض أم لا؟.

- حكم إغمام هلال رمضان.

- حكم تارك الصلاة.

- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العَطِيَّة.

- رسالة إلى بعض إخوانه.

- الرِّسَالة التَّبُوكِيَّة.

- الرسالة الْحَلَبِيَّة في الطريقة الْمُحَمَّدِيَّة.

- الرسالة الشافية في أسرار المعوذتين.

- رفع اليدين في الصلاة.

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين.

- الروح.

- الروح والنفس.

- زاد المسافرين إلى منازلِ السعداءِ في هَدي خاتم الأنبياء.

- زاد المعاد في هدي خير العباد.

- شرح أسماءِ الكتابِ العزيزِ.

- شرح الأسماء الحسنى.

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.

- الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم.

- الطاعون.

- الطب النبوي.

- طريق الهجرتين وباب السعادتين.

- الطُّرُقُ الْحُكْمِيَّة في السِّياسَة الشَّرعية.

- عِدَةُ الصَّابرين وذخيرةُ الشَّاكرين.

- عَقدُ مُحْكَمِ الإخاءِ بين الكلمِ الطَّيِّبِ والعملِ الصالحِ المرفوع إلى رب السماء.

- الفتحُ القُدْسِيُّ.

- الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه.

- الفُروسِية.

- فَضلُ العِلْمِ وأَهْلِهِ.

- فوائدُ في الكلامِ على حديثِ الغَمَامةِ، وحديث الغَزَالةِ، والضَّبِّ، وغيره.

- الفوائد.

- قُرَّةُ عيونِ الْمُحِبِّين، وروضةُ قلوبِ العارفين.

- الكافية الشافية في النحو.

- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.

- الكبائر.

- كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء.

- اللَّمْحَة في الرَّدِّ على ابن طلحة.

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.

- المسائل الطرابلسية.

- معاني الأدوات والحروف.

- أسرار الصلاة (رسالة).

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.

- الْمَنَارُ الْمُنِيفُ في الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ.

- الْمَوْرِدُ الصَّافِي والظِّلُّ الضَّافِي.

- مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

- نَقْدُ الْمُنْقُول، والمحكُّ الْمُمَيِّزُ بين المقبول والمردود.

- نِكَاحُ الْمُحْرِم.

- نورُ الْمُؤْمِنِ وَحَيَاتُهُ.

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى.

- الوابل الصيب من الكلم الطيب.

مخطوطة بخط ابن القيم لأحد كتبه.

منهجه في التأليف:

كان ابن القيم يهتم بذكر مصادره التي يستقي منها، وقد تنوعت مصادره في مؤلفاته،[124] كان أكثرها من كتب الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، كما أكثر من النقل عن ابن أبي الدنيا وابن عبد البر وابن قدامة وآل تيمية. وعادة ما يذكر اسم المؤلف بدون ذكر اسم الكتاب الذي ينقل عنه كما جرت عادة العلماء المتقدمين. وكان يُدقق ما ينقله حتى يراجع النسخ المختلفة من الكتاب الواحد عندما يقتضي الأمر ذلك، قال مرة في حديث:[125] «وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي هكذا». ويقول في حديث آخر:[126] «هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود، وفي رواية ابن داسة عنه».[124]

كما كان ينقل عن شيوخه خاصة ابن تيمية وجمال الدين المزي،[122] ولم يكتف ابن القَيِّم في نقل مادته العلمية بالمصادر المكتوبة فقط، بل رُبَّمَا دَوَّنَ بعض المعلومات بطريق المشافهة والسماع. فيقول مرة:[127] «سألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله عن أبي هريرة؟». ويقول مرة أخرى:[128] «قُرئَ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في (التهذيب) وأنا أسمع».[124]

كما كان يُقوِّم بعض مصادره، ويُبدي رأيه فيها، إما بمدحها والثناء عليها تارةً، وتارةً أخرى ببيانِ عيوبها وبعض المآخذ عليها، وتارةً ثالثة بالتعريف بها أو ذكر بعض المعلومات التوضيحية عنها، أو الفوائد المتعلقة بها.[129] من أمثلة ذلك ما قاله عن أقسام اللذات للرازي:[130] «وهو كتاب مفيد»، وقال عن كتاب حقائق التفسير للسلمي:[131] «التفاسير المستنكرة المستكرهة، التي قُصِدَ بها الإغراب والإتيان بخلاف ما يَتَعَارَفُهُ النَّاس؛ كَحَقَائِق السُّلَمي وغيره، مما لو تُتُبِّعَ وبُيِّنَ بُطلانه، لجاءَ عِدَّة أسفار كِبَار».

أسلوبه الأدبي والشعري:

الأبيات الأخيرة من نونية ابن القيم.

يظهر من تصنيفات ابن القيم سعة حفظه للشعر والأمثال. حيث أكثر من الاقتباس من الشعر في كتبه.[132] كما كان شاعرًا يُنشد الشعر ولكنه كان شاعرًا علميًا لا أدبيًا. فمن قصائده القصيدة الميمية من 112 بيتًا، والتي تحدث فيها عن مشهد الحجيج وانتفاضة البعث، وسبيل النجاة، وذكر الجنة ونعيمها.[133] وأشهر قصائده القصيدة النونية المُسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية والتي بلغت أبياتها نحو ستة آلاف بيت، وعدها بكر أبو زيد 5842 بيتًا،[134] والتي يرد فيها على المشبهة والمعطلة، والتي يفتتحها بقوله:

| حكم المحبة ثابت الأركان | ما للصدود بفسخ ذاك يدان | |

| أني وقاضي الحسن نفذ حكمها | فلذا أقر بذلك الخصمان | |

| وأتت شهود الوصل تشهد أنه | حق جرى في مجلس الإحسان | |

| فتأكد الحكم العزيز فلم يجد | فسخ الوشاة إليه من سلطان | |

| وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي | حكموا به متيقن البطلان | |

| ما صادف الحكم المحل ولا هو | استوفى الشروط فصار ذا بطلان | |

| فلذاك قاضي الحسن أثبت محضرًا | بفساد حكم الهجر والسلوان | |

| وحكى لك الحكم المحال ونقضه | فاسمع إذًا يا من له أذنان |

كما كان يُبدي نقده الشعري، فانتقد بيتًا لأبي نواس يكرر فيه نفس الكلمة عدة مرات، ويرى أن كذلك قدحًا في بلاغة الأبيات. كما يرى أن تضمين القصيدة آيات من القرآن معيب، فيقول: «وهو مما ينبغي أن تعاف النفوس سماعه، وهو متدرج في التحريم لما فيه عدم الإجلال لكلام الله». وكان ابن القيم يستخدم السجع في كلامه، ويستخدم الأمثال والتصوير

مقولات ومنشورات لـ ابن قيّم الجوزية:

المقولات الملهمة:

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

ابن قيّم الجوزية

فيديوهات ابن قيّم الجوزية

أشهر الفيديوهات:

مشاهير علماء المسلمين و العرب :

تعرّف على استاذ دكتور ( استاذ دكتور )

أ.د. محمد بن علي العمري (أبو الطيب)، أستاذ أصول النحو في جامعة الملك خالد بأبها،

أ.د.محمد العمري

استاذ دكتورتعرّف على فقيه ومحدّث ومفسَر وعالم مسلم مجتهد ( فقيه ومحدّث ومفسَر وعالم مسلم مجتهد )

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي (691هـ - 751هـ/1292م - 1350م) المشهور باسم "ابن قيّم الجوزية" أو "ابن القيّم". هو فقيه ومحدّث ومفسر وعالم مسلم مجتهد وواحد من أبرز أئمّة المذهب الحنبلي في النصف الأول من القرن الثامن الهجري. نشأ ابن القيم حنبليّ المذهب؛ فقد كان والده..

ابن قيّم الجوزية

فقيه ومحدّث ومفسَر وعالم مسلم مجتهدتعرّف على شاعر، عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم، ثم متصوف ( شاعر، عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم، ثم متصوف )

محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي البكري (بالفارسي: جلالالدین محمد بلخى) (بالتركية: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî) (604 هـ - 672 هـ = 1207 - 1273 م) عرف أيضا باسم مولانا جلال الدّين الرّومي: شاعر، عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم، ثم متصوف (ترك الدنيا والتصنيف) كما يقول مؤرخو العرب، وهو عند غيرهم صاحب المثنوي..

جلال الدين الرومي

شاعر، عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم، ثم متصوفتعرّف على عارف ومتصوف وشاعر فارسي مسلم صوفي ( عارف ومتصوف وشاعر فارسي مسلم صوفي )

شمس الدين التبريزي محمد بن ملك داد التبريزي (مواليد 1185 تبريز- 1248 خوي)، (582-645 هـ) هو عارف ومتصوف وشاعر فارسي مسلم صوفي ينسب إلى مدينة تبريز. يعتبر المعلم الروحي لجلال الدين الرومي (مولانا). كتب ديوان التبريزي (الديوان الكبير) الذي كتبه في مجال العشق الإلهي.

شمس الدين التبريزي

عارف ومتصوف وشاعر فارسي مسلم صوفيتعرّف على من أعلام التصوف الاسلامي ( من أعلام التصوف الاسلامي )

عاش في عصر الدولة العباسية، وكان من مشايخ الصوفية، وارتحل وتنقل بين العراق ومصر، ومن أشهر كتبه كتاب المواقف والمخاطبات. ومن فرط تواضعه لم يكتب ما كان يقول، إنما كان يؤلف كتابه شفهيا لمريديه، ويكتفى بذلك. ومن أشهر ما ذكر عنه أنّه قال: كلما اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة.

محمد بن عبد الجبار النفري

من أعلام التصوف الاسلاميتعرّف على الإمام الأزهري الفقيه المحدث، مجدد التصوف الإسلامي ( الإمام الأزهري الفقيه المحدث، مجدد التصوف الإسلامي )

الإمام الفقيه المحدث الشاعر، بقية السلف الصالح: محمد زكي إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية، اسمه: محمد، ولقبه: زكي الدين، وكنيته: أبو البركات، شريف حسيني أبا وأما .

محمد ذكي الدين ابراهيم

الإمام الأزهري الفقيه المحدث، مجدد التصوف الإسلاميتعرّف على فقيه مالكي وصوفي شاذلي ( فقيه مالكي وصوفي شاذلي )

(658 هـ / 1260م - 709 هـ / 1309م). الملقب بـ "قطب العارفين" و"ترجمان الواصلين" و"مرشد السالكين". كان رجلا صالحا عالما يتكلم على كرسي ويحضر ميعاده خلق كثير، وكان لوعظه تأثير في القلوب، وكان له معرفة تامة بكلام أهل الحقائق وأرباب الطريق، وله ذوق ومعرفة بكلام الصوفية وآثار السلف. وكان ينتفع الناس..

ابن عطاء الله السكندري

فقيه مالكي وصوفي شاذليتعرّف على عالم في السنة ( عالم في السنة )

أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني، أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري، من أهل داريّا، قرية من قرى دمشق في سوريا. وصفه الذهبي بـ « الإمام الكبير، زاهد العصر ». ولد سنة 140 هـ وتوفي سنة 215 هـ

أبو سليمان الدارانى

عالم في السنةتعرّف على إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة ( إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة )

إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة يكنى بـأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين من الهجرة، كانت أمه خيرة.

الحسن البصري

إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعةتعرّف على الدكتور ( الدكتور )

انتسب إلى معهد الفرقان للعلوم الشرعية في دمشق، ونال شهادته.

التحق بجامعة الأزهر في القاهرة كلية اللغة العربية وتخرج فيها عام 1982 م.

أثناء وجوده في القاهرة حصل على إجازة التجويد من معهد القراءات هناك.

التحق بالدراسات العليا في جامعة أم القرى ونال الماجستير والدكتوراه، وقام بتدريس القرآن في جدة.

- التعليقات ومناقشات المبدعون (0) :